太陽光パネルに雪が積もった場合、発電量はどうなるの?

A. 積雪で発電量が大きく下がる場合もありますが、多雪地域ではパネルを傾斜設置するなどの対策が可能です。

要約

雪の影響で発電量が低下:

太陽光パネルは積雪によって発電量がゼロになる可能性があります。特に30cm以上の積雪があると太陽光が遮られ、パネルが機能しなくなります。ただし、関東地方では積雪が自然に溶けることが多く、発電停止が長期間続くことはほとんどありません。

傾斜設置で積雪対策:

雪が多い地域では、パネルを傾けて雪が自然に滑り落ちるように設置する方法が採用されます。この設置方法は積雪の影響を軽減し、反射光を利用した発電効率向上にも寄与します。一方、関東地方ではフラットな設置が一般的で、自然に雪が溶けるのを待つ対応が中心です。

安全と美観を重視した施工:

太陽光パネルの設置では、安全性を最優先しつつ、美しい配置を目指して細部の調整を行います。特に金具の固定位置や配置の均衡が重要で、航空写真での美観や環境への取り組みを示す価値としても評価されます。

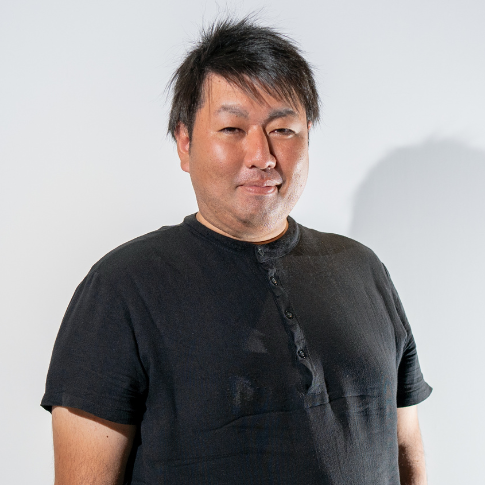

解説者

インタビュアー

太陽光パネルに積雪した場合

━━━太陽光パネルに雪が積もると具体的にどのような影響が出ますか?

まず前提として、その建物自体が積雪荷重に耐えられる構造であることが必要です。「雪の重みで建物が崩れるのでは?」という懸念は、太陽光パネルを導入する以前の問題となります。

そのうえで、弊社が手がける屋根上タイプの太陽光発電設備では、パネルがほぼフラット(水平)な状態で設置されることが多いため、雪が降るとそのまま屋根上に積もります。

当然ながら、パネルに太陽光が届かなくなると発電は行われません。積雪の量にもよりますが、おおよそ30cm以上積もってしまうと、発電は一時的に完全停止すると考えられます。

━━━発電を再開させるためにはどうしたら良いでしょうか?

基本的には、自然に雪が溶けるのを待つことになります。

ただし、たとえば埼玉県の場合、過去10年の気象データを見ても、屋根に30cm以上の積雪があった日は非常に少なく、しかも長く雪が残ることはほとんどありません。

仮に数日間発電が止まったとしても、年間トータルで見れば、その影響はごくわずかであり、雪の影響を心配して導入を控えるケースはありません。実際には、例えば年間365日中3日ほど発電ができなかったとしても、全体の発電量に与える影響は軽微だと考えています。

━━━それでも雪が残る場合はありませんでしょうか?

確かに、道端に雪が残るのを目にすることはありますが、それは日陰になっているからです。一方で、太陽光パネルは基本的に日当たりの良い場所に設置されているため、想像以上に早いスピードで雪が溶けます。

これまでの経験上、お客様が「雪が積もった」とご連絡された際も、翌日には発電が再開されていることがほとんどです。

そのため、「雪が降ると発電できなくなるのでは」と過度に心配されるお客様は、実際にはあまり多くない印象です。

積雪を考慮した施工方法

━━━積雪対策の施工方法についても教えていただけますでしょうか?

関東地方ではあまり多くはありませんが、太陽光パネルの設置角度に傾斜をつけて、雪が自然に滑り落ちるようにする設計があります。こうした傾斜を立てた設置方法は、北海道や東北などの積雪量が多い地域でよく採用されています。

━━━積雪の観点から見て「関東エリア」で施工時に気をつけることはありますか?

特に「屋根の構造と金具の取り付け位置」には細心の注意を払っています。

金属製の屋根は波形になっており、断面を見ると金具を固定できるポイントが2カ所ある構造です。極端な例として、不適切な波形部分に金具を取り付けてしまうと、積もった雪の荷重でパネルが割れてしまうリスクが高まります。

こうしたリスクを避けるため、恒電社では屋根全体のバランスを確認しながら、金具の取り付け位置が均等かつ美しく配置されるよう調整しています。

また、太陽光モジュールメーカーによっては、「金具可能エリア」が指定されていることもあります。たとえば「パネル端から7cm以内」といった明確なガイドラインがあり、これを逸脱すると強度に問題が出たり、中央部がたわんでしまうことがあります。

そのため、施工時には構造、強度、美観すべてのバランスを取った上で、メーカーの仕様に沿った正確な設置を行っています。

━━━基準風速のお話がありましたが、「基準積雪量」のようなものもあるのでしょうか?

はい、あります。特にソーラーカーポートなどでは、積雪量に応じた製品設計がなされています。

たとえば、60cm以下の積雪に対応したものや、99cmまで耐えられるものなど、地域の積雪状況に応じて製品が選ばれます。

当然ながら、耐雪性が高くなるほど構造も頑丈になります。その分、アルミ材が厚くなるなど仕様が変わり、価格にも違いが出てきます。

━━━風や雪に配慮して金具の位置を調整しているとのことでしたが、その取付位置はどのタイミングで確定するのですか?

まず、施工前の現場調査の段階で、屋根の折板(波形屋根)の山と山の間隔を測定します。そのデータをもとに、太陽光パネルのサイズと屋根の形状を合わせた図面を作成し、仮の金具配置を設計段階で決定します。

ただし、実際に施工を開始してみると、屋根上にルーフファン(換気装置)などの障害物があるケースもあり、図面通りに設置できないこともあります。その場合には、全体を20mmほどずらすなど、現場に合わせた微調整を行うことで、美しく整った仕上がりを実現しています。

━━━20mmというと、ごく僅かに感じますが、その微調整は本当に必要なのでしょうか?

20mmでも見た目を整えるという意味で、実は非常に重要です。

最近では、ドローンで屋根上を撮影する方も増えており、パネルの配置が不揃いだと、見た目の印象が損なわれてしまうことがあります。特に、島型に並んだパネルの列がバラバラだと、遠目からでも目立ってしまうのです。

Googleマップの航空写真を見ていただくとわかるように、太陽光パネルは非常に整然と綺麗に並んでいます。普段は直接見えない屋根の上ですが、お客様にとっては「環境配慮の姿勢を表す象徴的な場所」とも言えます。

そのため、航空写真やドローン映像で見ても美しく見えるような仕上がりを目指し、細部まで丁寧に設計・施工を行っています。

━━━やはり美しさも含めて、発電することだけではない複合的な価値があるということでしょうか?

そうですね。太陽光発電は単なるエネルギー供給設備ではなく、環境への取り組みの象徴としての価値も持っていると思います。

発電効率を確保することはもちろんですが、屋根の上に整然と並んだパネルが「企業としての姿勢」を表すという側面もあります。

その意味で、発電・景観・環境貢献といった複数の価値が重なり合っている設備だと考えています。

━━━ありがとうございます。たとえば、風を考慮して設計すると積雪に弱くなってしまう、逆に積雪を重視すると風に弱くなってしまう、といった二項対立が起きた場合、どのようにバランスを取って判断されていますか?

風対策と積雪対策が真っ向からトレードオフになるケースはほとんどありません。いずれにせよ私たちは迷わず「安全性」を基準に設計します。

もし、2点固定では十分な耐風・耐雪性能が確保できないと判断した場合は、金具を追加して3点固定にするなど、構造を強化する方向で対応します。

重要なのは、「どちらかを犠牲にして何かを優先する」ということではなく、すべての条件を満たすためにどのような工夫ができるかを検討し、それが難しいのであれば、そもそもその施工方法で太陽光発電の導入を行うべきかどうかを慎重に判断する姿勢だと思っています。

━━━場合によっては「設置しない」という判断もあり得るのでしょうか。

はい、その通りです。

安全が最優先であることは、設計の出発点として一貫しています。もちろん、発電効率や見た目といった要素も大切にしていますが、それらは安全がしっかり確保されたうえで考えるべきものです。

たとえば、雪・風・雷・地震といった自然要因すべてに対して、総合的にバランスを取った設計を行うことが基本方針です。仮に、どうしても安全が担保できないような条件であれば、その計画はお客様にご提案すべきではありませんし、弊社の営業担当もその前提をしっかり理解したうえでご提案しています。

━━━これまで雪、雷、地震、雨といろんな自然条件についてお聞きしてきましたが、やはり総じて、全天候を前提にバランスを取った設計がされているということですね?

はい、そうですね。設計の中では、さまざまな環境要因を組み合わせてバランスを見ています。

金具を固定する位置を数ミリ〜数センチずらしたとしても、それが風圧や積雪荷重に大きく影響するとは限りません。しかし、その「わずかな調整」が見た目や施工精度、将来的な耐久性に関わってくる場合もあるため、細部までしっかりと確認しながら設計・施工を進めています。

つまり、安全を最優先に据えつつ、発電効率や美しさも含めた全体最適を目指すのが、恒電社の設計方針です。

この記事を書いた人