太陽光発電設備のメンテナンスは、どの程度の頻度と費用が必要なのか?

A. 半年〜一年に一度の定期点検と災害時のスポット点検で外観・電気的検査を行います。費用は設備規模や測定内容に応じて変動します。

要約

メンテナンス頻度と災害時対応:

太陽光発電システムの定期メンテナンスは、経済産業省が推奨する半年に一度や、一般的な年次点検として年に一度が多く採用されています。災害発生時にはスポット点検が行われることもありますが、依頼はそれほど多くありません。年次点検は台風が発生しやすい時期の後、秋頃に設定するケースが増えています。

メンテナンス内容と測定項目:

メンテナンスには外観検査と電気的測定の2種類があります。外観検査ではパネルの割れや汚れ、金具の緩みなどを視覚的に確認し、電気的測定では電圧、内部抵抗、絶縁抵抗を計測します。これにより、回路の異常や漏電のリスクを特定し、問題があればさらに詳細な調査を行います。

メンテナンスの重要性とリスク回避:

定期点検を怠ると、台風時にパネルが飛ばされるなどの物理的リスクや、発電停止に気づけない電気的リスクがあります。特に微細な発電量の減少は異常に気づきにくいため、定期的な健康診断のようなメンテナンスが推奨されます。費用は設備の規模や測定項目の数に応じて変動します。

解説者

インタビュアー

一般的な点検の頻度

━━━太陽光発電システムのメンテナンスは、そもそもどれくらいの頻度で行われているのでしょうか?

経済産業省が推奨している太陽光発電設備のメンテナンス点検の頻度は「半年に一回」です。

ただし、実際には、太陽光発電設備の導入後、お客様の電気設備を管理している「電気主任技術者さん」が主導して点検頻度を決定するケースが多いです。

━━━なぜ電気主任技術者さんが決めるのですか?

太陽光発電設備を導入した際には、お客様、またはお客様が委託する電気主任技術者が、経済産業局保安監督部に「保安規定」を届け出る必要があります。

この保安規定には「太陽光設備の点検頻度」などが記載する必要がありますので、実際の点検頻度は規定を作成する電気主任技術者が判断し、決定することになります。

たとえば、弊社が「年に一回の点検」をお客様にご提案しても、主任技術者が「半年に一回は必要」と判断すれば、その頻度が採用されます。

我々のようなEPC企業はあくまで推奨までにとどまります。最終的な点検頻度や点検内容の決定は、お客様と電気主任技術者様との間で決めていただく必要がございます。

━━━実際のところ、どれくらいの頻度で点検されているのでしょうか?

最終的な点検頻度はお客様自身が決定されますが、最も多いのは「年に一回の点検(年次点検)」です。

━━━大きな地震や記録的な豪雪などがあった場合は、どう対応されるのでしょうか?

外観検査や電気的な点検も含めて、お客様からご要望があれば随時「スポット点検」を行っています。ただし実際には、スポット点検の依頼はそれほど多くはありません。

台風被害を懸念されるお客様の場合は、年一回の年次点検を、台風シーズンが過ぎた秋頃に設定されることが多いですね。

メンテナンスの内容

━━━メンテナンスでは具体的にどのようなことを行うのでしょうか?

大きく分けて2つあります。1つ目は外観検査です。もう1つは電気的な測定です。

外観検査は、その名のとおり「視覚的に」太陽光パネルが割れていないか、汚れがひどくないかを確認します。また、太陽光パネルを固定している金具やビスが緩んでいないか、架台が破損していないかもチェックします。

━━━外観検査は、見れば分かるような内容ということでしょうか?

はい、その通りです。ただし、見る人に一定の知識があるという前提になります。

━━━電気的な測定では、どのような作業を行うのでしょうか?

太陽光発電設備全体の電気的な回路に不具合がないかを検査します。正常な場合、基本的には次の3項目を実施します。

- 発電していない状態での電圧測定

- 直流回路内の内部抵抗の測定

- 絶縁抵抗の測定

これら3つの要素は個別に見るのではなく、外観検査も含めて総合的に確認します。いずれかの測定で異常が見つかった場合には、さらに詳細な点検や調査が必要となります。

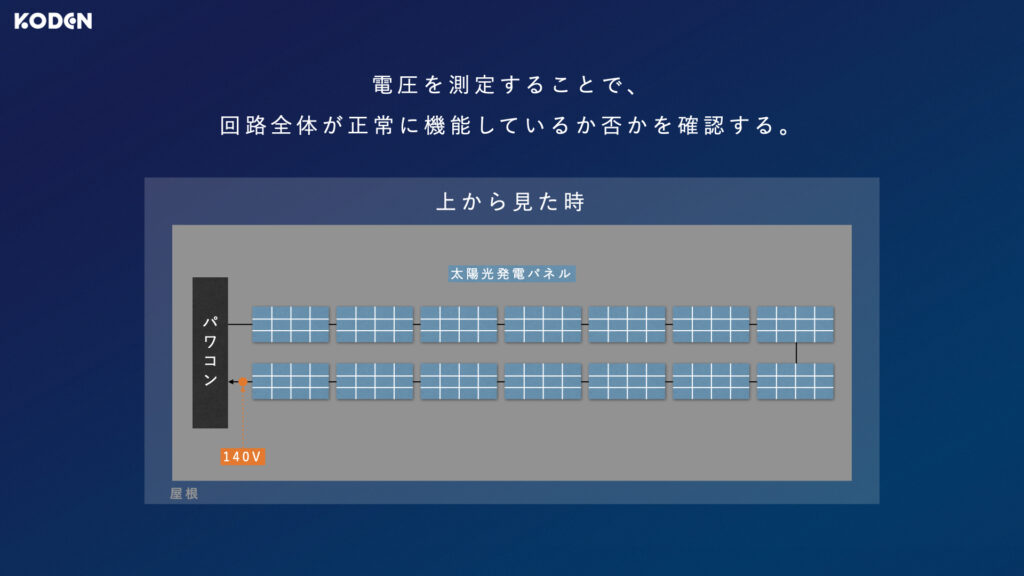

電圧測定

━━━それぞれどのような測定か、教えていただけますか?

電圧測定は、パワーコンディショナと各ストリング回路(太陽光パネルの連結された回路)の電圧を測定し、異常がないかを確認するために行われます。

たとえば、1枚あたり10Vのパネルが14枚直列であれば通常は140Vになりますが、これを大きく下回る場合は回路の一部が正常に機能していない可能性があると判断できます。

内部抵抗の測定

次に内部抵抗値の測定では、専用の機械を接続して検査用の信号電流を流し、回路が正常に動いているかを確認します。

壊れているパネルがあれば、そこが抵抗となり発熱を起こす(ホットスポット現象)が発生するため、抵抗値が上昇します。毎年測定値を記録し、前年との比較で明らかな変動があれば詳しく調べる仕組みです。

絶縁抵抗の測定

「電気が外に漏れ出さない」ことが「絶縁」の意味です。この検査では、特定の回路において、電気を漏らさない力がどれくらい残っているかを測定します。

この「どれだけ電気を通さない力があるか」を数値化しているのが絶縁抵抗の値です。その抵抗値には「何百V未満の場合は抵抗値が何Ω(オーム)以上」という基準が決まっています。規定の電圧をかけた際の抵抗値が、基準値を下回ると漏電のリスクがあるため、より詳細な調査が必要になります。

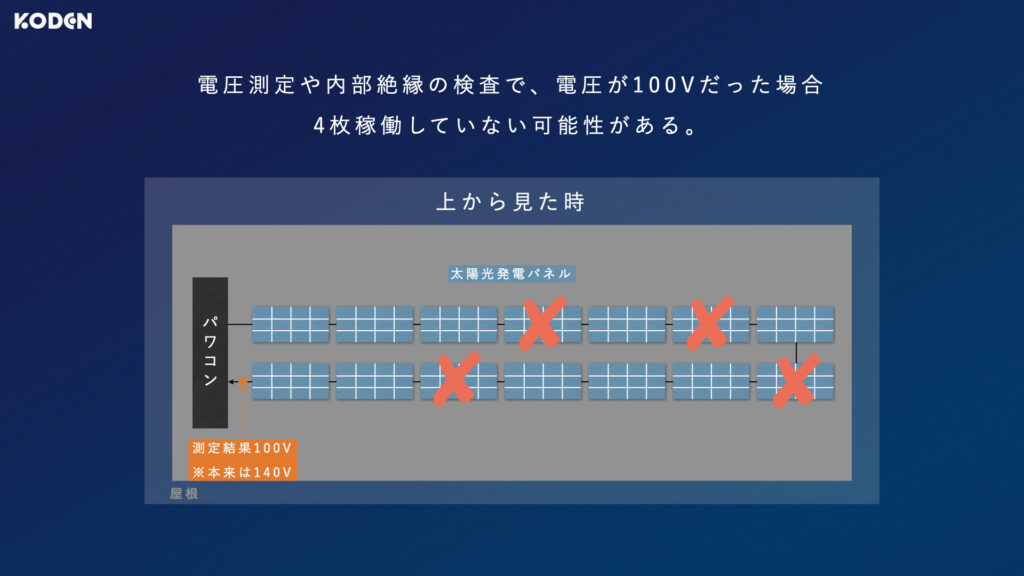

━━━電圧が本来の値より低いときはどうなるのでしょうか?

たとえば本来140Vあるはずのストリングが100Vしか出ていない場合、4枚分のパネルが機能していない可能性があります。バイパスダイオードが正常に作動すれば、そのパネルを迂回して残りのパネルだけで発電を続ける形になります。

バイパスダイオード

太陽光発電における不具合を軽減、回避するために発電回路を迂回させる素子。3つのクラスターのうち1つが故障しても、残りの2つが機能を維持する。

パネルの故障

━━━「4枚稼働していない可能性」がある場合、その4枚を探しに行くのでしょうか?

まずは計測器を使って「どのパネルが怪しいか」を特定します。その後、現地でサーモグラフィカメラを使い、温度の異常があるか確認します。

見た目では問題ない場合でも、クラスターやジャンクションボックスの故障で電気が通らなくなっている可能性もあるため「その壊れ方がどのようなものか」さらなる調査が必要です。

━━━見た目では分からない場合、それがクラスターやジャンクションボックスの故障だったりするのでしょうか?

そうです。その場合、別の計測器を使用します。太陽光パネルの上にスキャナのような機械を当てて、「電気が通っていない場所がある」と特定することができます。

金属探知機のように、電気の通り道を探して音で知らせてくれる機械もあります。また、この計測器を使って「66%を下回っている」と証明することも可能です。

━━━外観検査でパネルが割れているのを見つけても、必ず交換が必要というわけではないのでしょうか?

割れ方や絶縁抵抗値の状況によります。もしも絶縁抵抗が著しく低下している場合、電気が漏れて漏電している可能性もあります。3つの調査結果を加味することで、原因やリスクが明確になります。

━━━やはり、パネルは経年で少しずつ壊れていくものなのでしょうか?

必ずしもそうではありません。ケースバイケースで、中には設置から数年経過していても、非常に健康的な状態を維持しているパネルもあります。

メンテナンスを怠るリスク

━━━点検を怠るとどういったリスクがありますか?

一番恐ろしいのは、外観検査を怠った結果、安全面での危険性に気付けないことです。例えばボルトの緩みに気づけなかった場合、台風が来た際に太陽光パネルが飛んでしまい、人に当たるなどの事故につながる可能性があります。

他にも、電気の測定を怠ることで、発電不良に気づけないリスクもありますね。その場合、太陽光発電設備のメリットが活かされていない可能性が出てきてしまいます。

ただし、弊社で導入している発電所には全て遠隔監視装置が設置されており、リアルタイムでお客様が発電状況を確認できる仕組みになっています。そのため、「点検していなかったから発電できていないのに気づかなかった」ということはありません。

とはいえ、発電量の減少が微細な場合は異常に気づきにくいこともあります。健康診断のような定期的な点検を受けることが安心につながると思います。

━━━確かに、微量の変化であっても、それが深刻な問題につながる可能性があるということですね?

そうです。例えば、天気が悪かったから発電量が少ないのか、トラブルが原因で発電量が少ないのかは分かりません。そのため、こうした変化を見極めるためにも定期点検が重要です。

━━━最後の質問ですが、メンテナンス費用はどれくらいかかるのでしょうか?

発電設備の規模によって費用は変わります。例えば、太陽光パネルの枚数やパワーコンディショナの台数が増えれば、その分費用も増加します。測定する項目や台数が増えれば、その分費用が上がるというシンプルな仕組みです。

メンテナンスをご希望のお客様は恒電社までお気軽にご相談いただけますと幸いです。

この記事を書いた人