自家消費型太陽光発電を導入した場合、実際にどれくらい電気代を削減できるのか?

A. 設置可能容量×自家消費率×電気料単価で決まり、導入先の使用量で削減額は変動します。

要約

自家消費型太陽光発電の電気代削減効果:削減額は設置するパネル数、発電した電力の自家消費率、そして契約中の電気料金単価によって決定します。建物の屋根面積や稼働状況によって自家消費率が変化し、削減額が左右されます。土日や夜間に電力使用が少ない場合は自家消費率が下がり削減効果が減少しますが、恒電社では詳細な電力使用データを基に最適なシステムを提案します。

設置先による電気代削減量の違い:工場、倉庫、ビルなどの設置先用途に応じて、自家消費率と電気代削減量は異なります。例えば、稼働が平日中心の工場では削減効果が大きい一方、土日休みの倉庫では自家消費率が下がる傾向があります。また、電力需要が少ない深夜や休日の状況を考慮し、個別の運用方法が必要です。同じ用途の建物でも、使用状況に応じて効果が変わることが特徴です。

電気代削減効果を最大化する電力管理方法:太陽光発電のピーク時間帯に電力需要を合わせることで、自家消費率を最大化できます。理論的には朝6時半からの稼働開始が最も効率的ですが、現実的には勤務時間の調整や余剰電力を蓄電池で蓄え、夜間に使用する「ピークカット」や「ピークシフト」も効果的です。これにより、購入電力量を削減し、電気代のさらなる削減が可能です。

解説者

インタビュアー

削減額を決める主な要素と計算方法

———早速ですが、自家消費型太陽光発電を導入すると、実際どれくらいの電気代削減が見込まれるのでしょうか?

削減できる電気代を計算する上で、①設置可能容量 × ②自家消費率 × ③電気料金単価の主に3つの要素がポイントになります。

まず重要なのは、お客様の建物の広さ、つまり「屋根にどれだけ太陽光パネルを設置できるか」という点です。ここが①設置可能容量に直結します。

次に、発電した電気をどれだけ自社で使えるかを示す「②自家消費率」。そして最後に「③現在の電気料金単価」です。

この3つ——①設置可能容量 × ②自家消費率 × ③電気料金単価——が、電気代削減メリットの基本式になります。

———②自家消費率はどのように計算するのでしょうか?

自家消費率とは、発電した電力量のうち、どの程度を自社内で消費できるかを示す割合です。

具体的な算出には、以下のデータを用います:

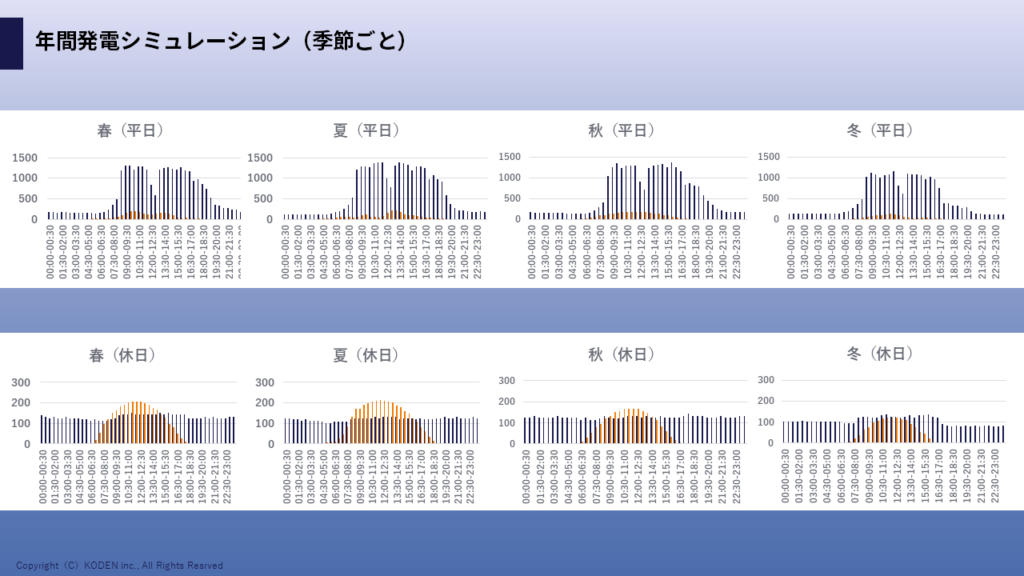

- 発電量シミュレーション:パネル設置後に年間どれくらい発電するかの予測値

- 電力使用実績(デマンドデータ):過去1年分の30分単位の電力使用データ

この2つを重ねて照らし合わせることで、「発電した電気のうち、実際にどれだけ建物内で使えるか」を把握することができます。

なお、自家消費率はお客様の電力使用パターンによって大きく変わります。たとえば、土日にまったく電気を使わない場合は、発電しても使いきれず自家消費率が下がるため、削減効果も小さくなります。

恒電社では、こうした実際の使用状況も踏まえたうえで、現実的な削減効果をご提案しています。

恒電社のご提案の仕方

———具体的なご提案の進め方を教えてください。

まずは、営業担当が航空写真をもとに建物の屋根形状を確認し、おおまかにどのくらいの太陽光パネルが設置できそうかを想定します。その概要をもとに、初回のご訪問・ご提案を行います。

この段階では、「お客様の建物にはこれくらいの枚数のパネルが設置できそうです」といった仮の配置プランをご提示しつつ、「実際の電力使用状況によっては、この枚数では多すぎる可能性もあります」といった調整の余地も含めてお話ししています。

次に、より正確なご提案を行うために、電気の使用状況を詳細に把握する必要があります。そのため、お客様には「過去1年分の30分値データ(1日48コマの電力使用実績)」のご提供をお願いしています。

30分値(デマンド値):30分間の消費電力の平均値。1時間に2コマずつ、1日(24時間)では48個のデマンド値が存在することとなる。

その後、想定しているパネルの枚数で、1年間にどれだけ発電するかをシミュレーションソフトで算出します。このシミュレーションは、365日分、1日あたり48コマ(30分ごと)の細かい時間軸で行われるため、より実態に近い発電量の予測が可能です。

一方で、お客様の実際の電力使用量も、同じく30分単位の「30分値(デマンドデータ)」で整理し、発電量と照らし合わせていきます。

このように、発電量と消費量を1コマずつ比較しながら「どの時間帯にどれだけ電気が余るか(または使いきれているか)」を算出します。

その結果をもとに、自家消費率(発電した電気のうちどれだけ社内で使えているか)や、余剰電力量(使いきれずに余った電気の量)を数値化します。

さらに、お客様の電気料金の単価情報(電気料金明細など)を掛け合わせることによって、どれくらい電気代を削減できる見込みがあるのか、金額ベースでご提示しています。

———例えば工場の場合、受発注の状況によって製造ラインの稼働量や電力消費が変動しますよね。こうした変動がある場合の自家消費率の計算について、意識されている点や注意点があれば教えてください。

はい、もちろんその点は意識しています。営業担当がお客様からのヒアリングの際に、稼働状況や今後の見通しについても確認するようにしています。

最近よくあるのは、たとえばコロナ禍の影響などで「実は製造ラインが3本止まっている」といったケースです。その場合、過去の30分値(電力使用データ)に反映されている使用量は当然少なくなります。

———やはり自家消費率は、あくまでお客様がラインを増やす予定や受注状況を想定しているかどうかにかかっているのでしょうか。

そうですね、その通りです。将来の稼働見込みがどうなるかという点は、お客様の判断が最も大きい要素になります。

———その場合、ラインが増えた場合は「削減額はいくらです」、ラインが止まっている場合は「削減額はいくらです」と提示して、お客様にはその差を基に社内で議論していただく形になるのでしょうか。

実際のところ、そこまで細かく分けて提示するケースはあまり多くありません。

というのも、多くのお客様では、たとえ屋根いっぱいに太陽光パネルを設置しても、自家発電で電力需要をすべてカバーできるわけではありません。

つまり、発電量よりも使用量が上回っている限りは、発電した電気はすべて自家消費され、自家消費率は常に100%に近い状態になるんです。

そのため、製造ラインが1~2本増減しても、発電量が工場の電力使用量が上回らない限り、自家消費率や削減効果には大きな影響が出ないことがほとんどです。稼働率によってシミュレーション結果が大きく変動するようなケースは、実際にはあまり多くありません。

工場、倉庫、ビルなど、設置先ごとに見込まれる電気代削減量

———そうすると自家消費率は、太陽光発電システムを設置する建物の用途によって変わるという理解でよろしいですか?

はい、その通りです。

工場、倉庫、マンションビルなど、建物の用途によって電力の使い方が異なるため、見込まれる自家消費率もそれぞれ異なります。その結果、電気代削減額にも違いが出てきます。

また、同じ「工場」であっても、たとえば土日が完全休業で電力使用量がほぼゼロになるような場合は、自家消費率は低くなります。

———最後の質問ですが、設置後、お客様としては「できるだけ得をしたい」という心理が働くと思います。その際、せっかく導入した太陽光パネルを効果的に活用して電力を上手く使う方法はありますか?

電気料金を削減するという観点でお話しすると、いくつか工夫の余地はあります。

ただ、実際に運用へ落とし込むとなると、従業員の皆さんの働き方とも関わってきますので、理論上の話としてお伝えしますね。

太陽光発電の出力は、日の出から日没にかけて山型のカーブを描きます。たとえば朝6時半ごろから発電が始まり、18時ごろに落ち着くという形です。一方で、製造業などの電力需要は、朝7〜8時に立ち上がり、夜まで続く「鯨型のカーブ」になることが多いです。

ですので、理想的には発電時間に合わせて朝6時半から作業を開始し、18時までに終わらせる運用にすることで、自家消費率を最大化できます。

———確かに、ロジックとしてはそうなりますよね。

はい。ただし現実的には、「朝6時から出勤して働く」という運用は、実務的にも難しいケースが多いかと思います。

そのため、実際には「電力使用の時間帯を太陽光発電にできるだけ合わせていく」、つまり稼働スケジュールを調整することで、自家消費率を高めるといった工夫が現実的です。

———なるほど。それでも難しい場合は、他に手段はありますか?

はい、たとえば余剰電力を蓄電池に貯めておいて、夜間など電力料金が高くなる時間帯に放電して使うという方法もあります。

こうした仕組みは「ピークカット」や「ピークシフト」と呼ばれており、特に電力コストの削減を重視する企業様から注目されています。

この記事を書いた人