「業界ごとに異なる電力使用パターン」は、太陽光発電設備の設計にどのように影響するのか?

A. 業種や稼働時間帯によって電力使用量のピークが異なるため、太陽光発電の設計時には1年分の電力データを分析し、「消費ピーク」と「発電ピーク」ができる限り重なるように設計します。

要約

ピークと発電を重ねる設計:

太陽光発電は、日中の電力使用量「消費ピーク」と、太陽光発電設備が最も発電する「発電ピーク」を可能な限り一致させることで最大効果を生むことができる。よって、製造業・オフィスビル・飲食店など、業界別の稼働時間帯に応じた設計が求められる。特に、昼間が主体の事業帯は恩恵が大きく、夜間稼働が中心の場合は、蓄電池と組み合わせることで効率上昇が見込める。

年間データを基にした設計:

繁忙期の変動や新設ラインへの対応も、1年分の電力使用実績を詳細にシミュレートして土日や時間帯の稼働率を含め総合的に検討する。将来のライン増設を見据え、大きめの出力を確保するなど仮説を複数立てて比較検証し、実際の需要に近い最適解を導くことが可能となる。設備投資の計画にも柔軟に対応できる。

解説者

インタビュアー

業界ごとの電力使用特性と、太陽光発電システムの設計との相関

━━━製造業やオフィスビル、飲食店など、業種によって電力使用のピークが違うと思います。それは設計にどんな影響があるのでしょうか?

まさにその点は設計上の重要なポイントです。

太陽光発電のメリットは、日中の発電をどれだけ自家消費できるかで大きく左右されます。そのため、発電量のピーク(太陽がよく出る時間帯)と、施設の電力消費ピークがどれだけ重なるかが、システムの効率を左右します。

具体的には、以下のような業種別の傾向があるといえます。

- 製造業:日中に安定した電力を使い続けることが多いため、太陽光の発電ピークと消費ピークが重なりやすく、自家消費型の相性が非常に良い。特に24時間365日稼働が必要な冷凍冷蔵設備を持つ業界が相性が良い。

- オフィスビル:稼働時間が朝から夕方までのため、太陽光発電の時間帯と一致しやすく、導入メリットが高いといえる。

- 飲食・サービス業:昼の稼働がメインの店舗型では、太陽光発電の恩恵を受けやすい。夜がメインなら蓄電池との組み合わせ導入も検討の余地がある。

このように、業種ごとの電力使用パターンをもとに、太陽光の出力・パネル枚数・パワーコンディショナの容量などを調整し、最適なシステム構成をご提案しています。

━━━製造業では繁忙期や季節によって電力使用のピークが変動すると思いますが、そういった点を考慮して設計上の工夫はされますか?

おっしゃる通り、繁忙期や季節によって電力の使用量が変動するお客様は、確かに多くいらっしゃいます。

ただし「〇〇業だから特別な設計をする」という考え方よりは、お客様ごとの1年間の電力使用データをもとにシミュレーションを作成し、それに合わせたご提案を行うのが基本です。

「特定の繁忙期の時期・電力使用量に合わせて、太陽光発電システムの設計をする」というよりは、「年間を通じた自家消費率やコスト削減効果が最も高くなるポイントを見極める」という設計スタンスで対応しています。

━━━特定の業界だから設計が変わるわけではなく、あくまで年間の電力データをもとに設計するということですね。

その通りです。

もちろん最終的には、稼働率や「どの時間帯にどれだけ電力を使っているか」といった情報も重要ですが、それ以上に大切なのは、たとえば「土日は電力を使っていない」など、曜日ごとの稼働傾向や年間を通した使用パターンをトータルで把握することです。

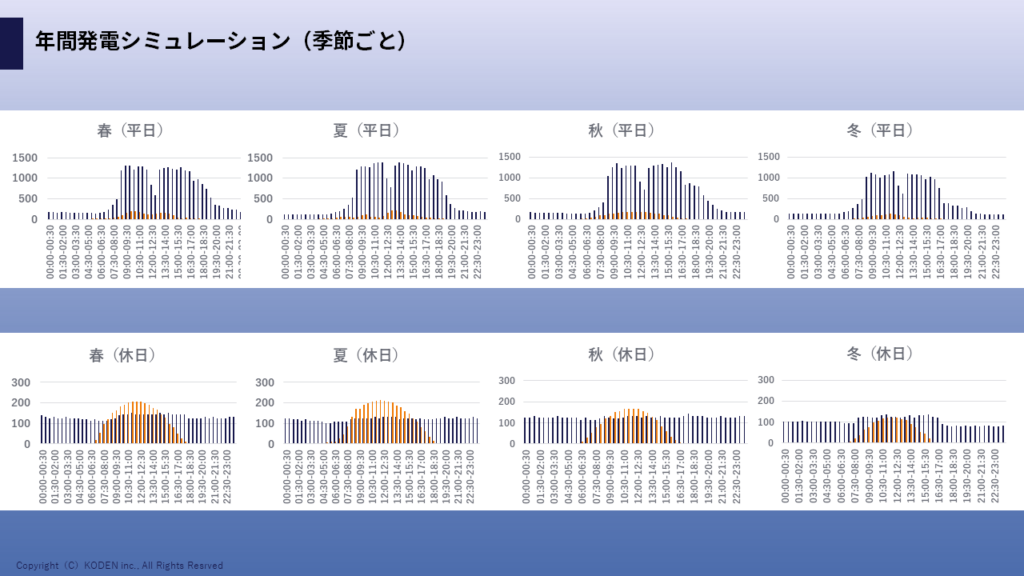

つまり、1日の時間軸だけでなく「1日48コマ(30分×24時間)× 365日 = 年間17,520コマ」のデータをもとに、太陽光の電気をどれだけ有効に使えるかを判断しています。

「30分値」とは?

電力会社から提供される電力使用実績データで、30分ごとの消費電力量を記録したものです。

このデータを1年分収集すると、1日あたり48コマ × 365日 = 17,520コマとなり、電力の使用傾向を非常に高い精度で可視化できるのが特徴です。

恒電社では、この年間ベースの稼働パターンと太陽光発電の出力シミュレーションを重ね合わせることで、最適なシステム設計を導き出すという考え方を大切にしています。

━━━では、お客様は1年分の電力データを提出すれば、それに基づいた設計をしてもらえるという理解で良いでしょうか。

はい、その通りです。

加えて、もし今後設備投資や製造ラインの増設などにより電力使用量が増える見込みがある場合は、

それを踏まえて、パネルの設置規模を少し大きめに見積もるといった対応も可能です。実際に、過去にもそういったケースがありました。

━━━「先を見越して多めに設置する」のは、過去のデータがない新工場のようなケースに近いと思いますが、どのように計算するのでしょうか。

たとえば、すでに稼働している製造ラインが4本あり、そこに新たに2本追加する場合、1本あたりの電力使用量を想定することで、太陽光パネルがどの程度必要になるかを大まかに試算できます。こうした仮説を複数立てることで、実際の使用量に近い設計を導き出すことが可能です。

つまり、過去のデータを参考にし、「製造ラインが4本から6本なら1.5倍、8本なら2倍」といった仮説を立て、お客様の合意の上で設計・調整を行います。

参考事例を見る

この記事を書いた人