【決定】2025年度再エネ賦課金、過去最高の3.98円/kWhに上昇

経済産業省は、2025年度の再生可能エネルギー賦課金(再エネ賦課金)の単価を3.98円/kWhに決定しました。

この単価は過去最高単価で、2024年度の3.49円/kWhから約14%の上昇となり、一般家庭や企業の電気料金に影響を与えることになります。本記事では、再エネ賦課金の仕組みとなぜ2025年度に上昇したのかを初心者の方でも理解していただけるように解説します。

再エネ賦課金とは?

「再エネ賦課金」(正式には「再生可能エネルギー発電促進賦課金」)とは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによって発電された電気を電力会社が買い取る費用をまかなうために、電気を利用するすべての人が支払う料金のことです。

2012年7月から始まった「固定価格買取制度(FIT制度)」により、電力会社は再エネ電力を一定価格で買い取っています。その費用を社会全体で公平に分担する仕組みとして導入されたのが再エネ賦課金です。

簡単に言えば、「再生可能エネルギー普及のために必要な費用を、電気利用者が広く分担して支払っている」という仕組みです。

この賦課金は、家庭や企業を問わず電気使用量に応じて支払うもので、全国一律の単価で設定されます。使用量に応じて負担も増える仕組みとなっています。一方で、自宅や企業で太陽光発電などを設置し自ら発電した電力を使用している場合や、電力会社とPPA契約(企業敷地に設置した太陽光の電気を直接購入する契約)を結んで利用している分については、再エネ賦課金が発生しません。

再エネ賦課金は再生可能エネルギーの普及を進めるために必要な制度ですが、電気利用者にとって負担になる側面もあるため、その額や制度のあり方をめぐっては、さまざまな議論があります。

再エネ賦課金はどうやって決まるの?

再エネ賦課金は以下の計算式で決定されます。

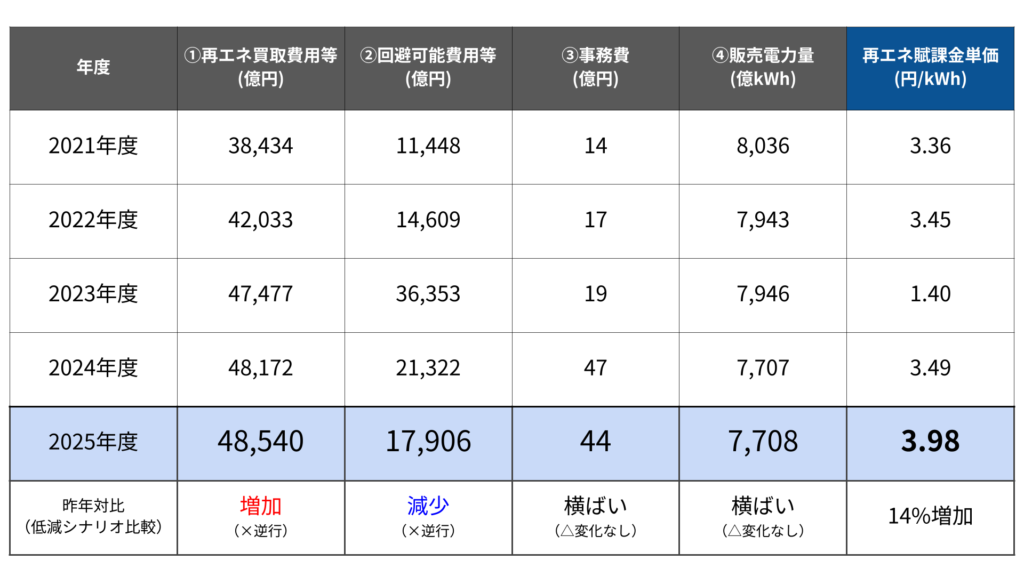

賦課金単価 = (①再エネ買取費用等 - ②回避可能費用等 + ③事務費)÷ ④販売電力量

難しい用語が並んでいますが、簡単に言うとこの計算式は「4つの要素」によって構成されており、それぞれが賦課金単価に影響を与えていることがわかります。

- 再エネ買取費用等:再生可能エネルギー(再エネ)で発電した電気を電力会社が買い取るために必要な費用。

- 回避可能費用等:再生可能エネルギーの電力を買い取ることで、本来予定していた火力発電などの発電を取りやめることができ、その結果、支出を免れる費用。

- 事務費:再エネ賦課金の運営にかかる費用。

- 販売電力量:電力会社が一般家庭や企業に販売する電力量。

どうすれば再エネ賦課金単価は下がるのか?

計算式を紐解くと、賦課金単価が下がるには、以下の条件が必要だと言えます。

- 再エネ買取費用等が「減少」する:買取価格の低下や買取量の減少

- 回避可能費用等が「増加」する:電力市場価格の上昇による節約額の増加

- 事務費が「減少」する:運営コストの効率化

- 販売電力量が「増加」する:電力需要の増加による分母の拡大

2025年は、どうだった?

2025年度:

(①48,540億円 − ②17,906億円 + ③44億円)÷ ④7,708億kWh ≈ 3.98円/kWh

2025年度は、2024年と比較すると「再エネ賦課金単価を低く抑える条件とは逆の状況」となっています。特に大きな影響を与えたのは以下の2点です。

- 再エネ買取費用等の増加(+368億円)

再エネの発電設備が引き続き増えているため、固定価格で電力を買い取る費用も増加しています。これも、結果として賦課金単価を押し上げる要因となっています。 - 回避可能費用等の大幅な減少(-3,416億円)

電力市場や化石燃料価格の下落により、再生可能エネルギーの導入で節約できるはずの費用が大幅に減少しました。そのため、再エネ賦課金が増える方向に影響しています。

また、事務費と販売電力量は前年とほぼ変わらず横ばいとなりましたのでため、単価を下げる方向への影響はありませんでした。

こうした状況により、2025年度の再エネ賦課金単価は前年よりも増加しています。

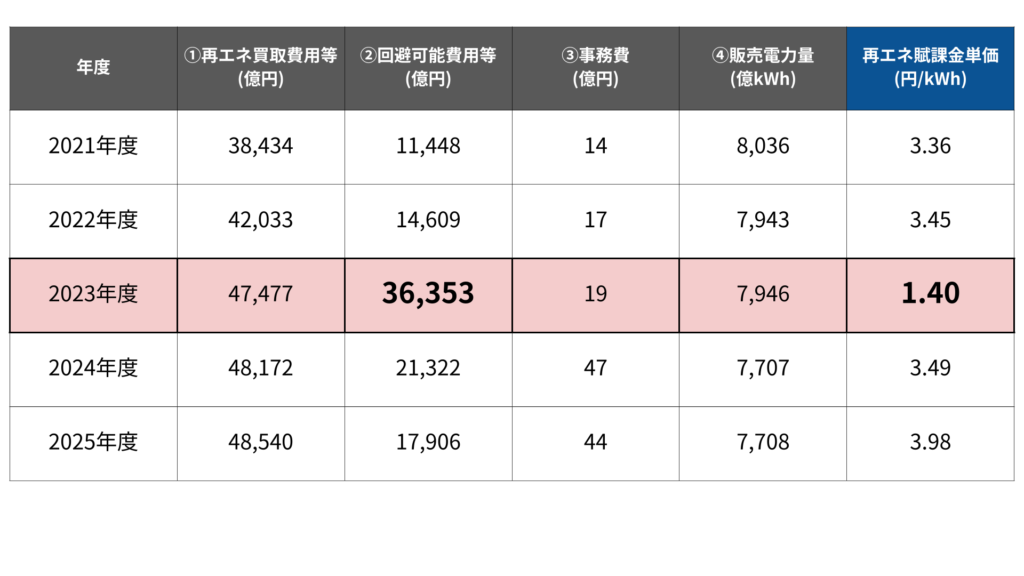

ちなみに・・・2023年度の特異点:賦課金が大幅に下がっている理由は?

2023年度の賦課金単価は1.40円/kWhと、前後の年度と比較して著しく低くなっています。

これは主に「回避可能費用等」が記録的な高水準(36,353億円)となったためです。当時は国際情勢による燃料価格高騰や電力市場価格の上昇があり、これにより再エネ電力の買取により回避できる費用が大幅に増加しました。

まとめ

経済産業省が決定した2025年度の再エネ賦課金単価3.98円/kWhは、過去最高水準となります。この上昇は主に回避可能費用等の大幅減少と再エネ買取費用等の増加によるものと言えます。

再生可能エネルギーは脱炭素社会の実現に不可欠ですが、その普及促進と国民負担のバランスをどう取るかが重要な課題となっています。政府は、再エネ発電コストの低減や電力市場の安定化を進め、将来的な賦課金負担の軽減に取り組む方針を示しています。

我々のような需要家側からは、省エネ対策や自家発電設備の導入なども、再エネ賦課金負担を軽減する選択肢となるでしょう。

参照:経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240319003/20240319003.html

https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250321006/20250321006.html

記事を書いた人