【COP28終了】化石燃料の「脱却を進める」|2023年電力・エネルギー業界の動向まとめ

化石燃料の「脱却を進める」。

再エネは「30年までに3倍に」。

12月12日までUAE・ドバイで開催されたCOP28(国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議)で日本を含む118カ国が誓約したことが、各メディアで取り上げられ話題となりました。

「再エネ3倍」の実現可能性はさておき、世界のエネルギー業界が、技術革新、政策変更、市況の変化といった多様な要因によって、重要な転換点を迎えた2023年。

化石燃料への依存度の見直しと、再生可能エネルギーの急速な拡大、つまり気候変動への対応が、いまや電力業界を形作る主要な要素となっています。

本記事では、2023年に電力・エネルギー業界が直面した主要な動向と課題を詳細に探り、2024年以降の可能性を考察します。

2023年以前の状況

冬の電力需給逼迫に加え、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した燃料費の高騰。思い返せば、上がり続ける電気代に誰しも辟易しながら迎えた2023年でした。

今年の動向を振り返るうえで、それ以前の前提を認識することが重要です。

電力市場が大きく変動した2022年

コロナ禍脱却に伴う経済活動回復によるエネルギー需要の拡大や、国際政治の緊張(特にロシアとウクライナの紛争)によって世界的に上昇した化石燃料の価格。

ご存知の通り、エネルギー供給を大きく輸入に依存している日本では、卸電力市場の価格が高騰し、多くの新電力会社(電力の小売業者)が経営難に陥りました。

そもそも電力の小売自由化における主な目的の一つは、競争を促進して消費者に低価格の電力を提供することです。

独自のサービスや割引プランを提供することで、大手や競合との差別化を図っていた新電力各社でしたが、卸電力市場の価格高騰により、コストは増大。新電力会社は低価格での供給困難はもちろん、これらのサービスの維持も難しく、競争力を失うこととなりました。

そんな中、発覚したのが、大手電力会社(北海道・沖縄を除く)が新規契約の受付を停止していた事実。

結果として、電力会社との契約更新ができない「電力難民」が続出し、最低保証契約となった企業は2022年10月時点で4.5万社にも上りました。

最低保証契約

どの小売電気事業者とも契約が成立しなかった場合に、一般送配電事業者が供給するサービス。

そこで電力難民の救済や、送配電事業者の収益性確保を目的として、既存の「燃料費調整制度」の適用範囲を拡大し、再定義されたのが「燃料費等調整制度」です。

燃料費の基準価格が引き上げられただけでなく、燃料費以外の発電関連コスト(排出量取引の購入費用や再生可能エネルギーの導入コストなど)や、市場価格と連動した制度も取り入れられました。

2023年

そして迎えた2023年。前年からの動きに加え、政府や電力会社は様々な対策を講じ、燃料費高騰の影響を最小限に抑えようとします。

しかし、結果から申し上げると、残念ながら電気代高騰の根本的な解決には至っていません。

それでも、一定の効果が見られたものについて見ていきます。

激変緩和措置

高騰を続ける電気代に対して、政府が講じたのは「激変緩和措置」。

この措置は、毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行う*もので、家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減することが期待されました。

* 高圧受電(法人)の場合は3.5/ kWh、一般家庭などの低圧(従量制)は7.0円/ kWhの値引きが行われた。現在は半額。

文字通り、電気代の急激な高騰を「緩和」する働きを果たしたこの施策。

2024年5月まで続く予定ではあるものの、その裏では燃料費の高騰は続いています。

あくまで短期的な対処として捉え、この期間に自家消費型太陽光発電の導入を進めた企業も少なくありません。

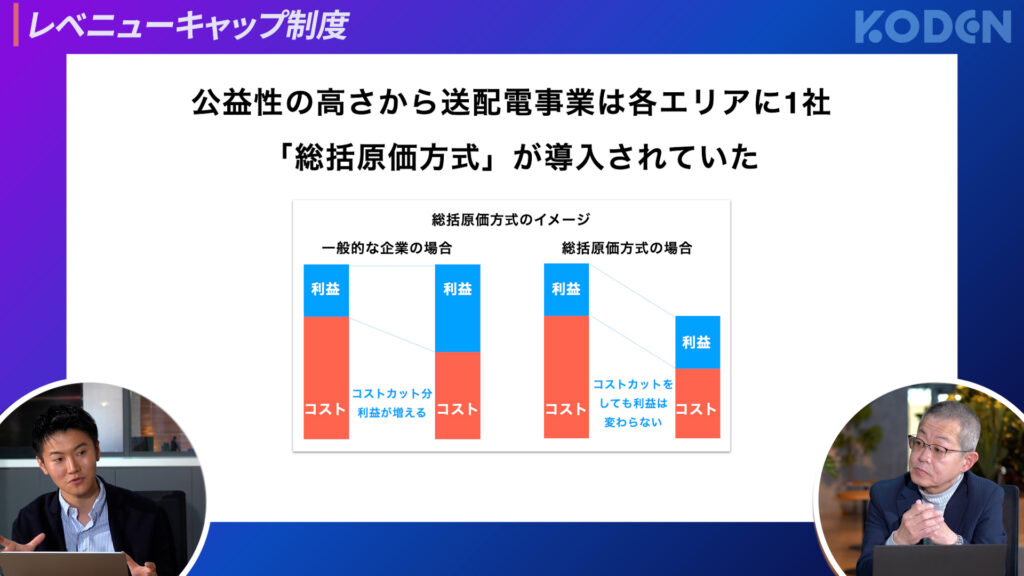

レベニューキャップ

2023年に起きた大きな改革として、レベニューキャップ制度の導入が挙げられます。

2023年4月より、全ての電力会社で値上げが行われるとして注目を集めたこの制度。

詳細は動画内で説明していますが、その大きな目的は、高度成長期に作られた送配電網の更新、そして託送料金のコストダウンと値下げの促進です。

この制度では、一般送配電事業者は国の指針に基づいて5年間の事業計画を作成し、その計画に基づいた収入上限(レベニューキャップ)を設定します。

従来の「総括原価方式」とは異なり、企業努力としてコストカットした分、利益が増えるため、未来に対する投資を行うことができます。

総括原価方式

供給原価に適正利潤を上乗せして料金が決定するもので、安定した供給が求められる公共性の高いサービスの事業に適用される。

一時的に、需要家である私たちが支払う電気代は高くなりますが、中長期的に視ると必要な改革であり、国民全員が環境価値を享受できると株式会社エネリードの狩野氏は語ります。

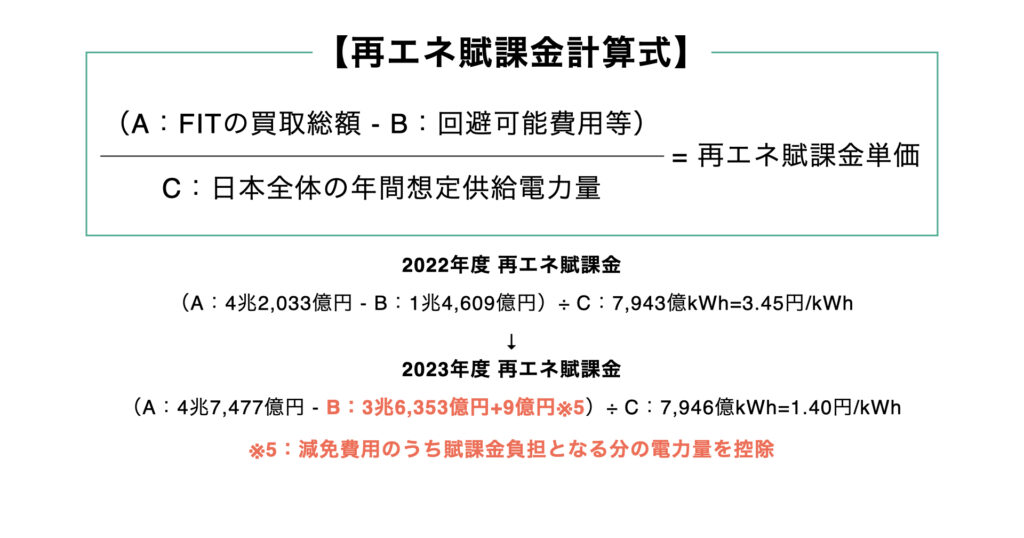

再エネ賦課金の引き下げ

電気料金を構成する「基本料金」「電気量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」の4つの要素。

なかでも、年々値上がりを続けていた再エネ賦課金の大幅な値下がりは、世間に驚きを与えました。

この原因もまた、燃料費高騰が及ぼした電力市場の価格高騰によるものです。

再エネ賦課金の変動の仕組みは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の買取価格と、回避可能費用(電力会社が再エネ電力を買取ることにより省ける発電コスト)に基づいており、市場の動向に左右されやすい性質を持っています。

2023年は、年々低下するFITの買取費用に対して、回避可能費用が大きくなり、結果として賦課金の単価が下がりました。

導入以来初の下落となった再エネ賦課金は、利用者の負担を軽減した一方で、先述のとおり市場連動性が高く、手放しに喜べる事態でもありません。

落ち着きを取り戻しつつある電力の市場価格の現状、また広がる自家消費型発電の流れもあり、来年度以降は以前の水準に戻ることが予想されます。

2024年の市場予測

既に発表されているとおり、2024年1月には東京電力などの大手5社が電気代の値上げを実施。

また、延長されている激変緩和措置も2024年4月には終了します。

電気を購入する企業としては、少しでも安い電力会社と契約を結びたくなりますが、ここにも大きな注意点があると、狩野氏は指摘します。

その注意点こそが、電源構成(電力会社が実施している発電方法の割合)。

実際に、今回値上げを実施しない電力会社の多くは石炭火力の構成比が高く、日本がこれまで世界各国から非難を受けてきたポイントでもあります。

「カーボンプライシング」の導入も本格検討される今、企業の競争力を高めるためには、省エネ機器の導入や、不要な機器の使用を控えるなど、節電に取り組むのはもちろん、再生可能エネルギーの割合が高い電力会社への乗り換えを検討することも重要です。

そして、自社のビルや工場の屋根へ太陽光発電設備を導入することは、並列する課題を一挙に解決する術となりえるでしょう。

自家消費型太陽光発電の導入可能性や、相性の良さに関係する記事もご用意しております。

ぜひご一読ください。

導入事例

記事を書いた人