【導入事例】武州製氷株式会社様が自家消費型太陽光発電を導入|氷と倉庫の二本柱で100年以上続く老舗企業が目指す地域連携と物流強化による新たな価値創出

目次

【要約】氷と倉庫の二本柱で100年以上続く老舗企業

武州製氷株式会社について:

武州製氷株式会社は大正9年(1920年)に創業され、家庭用電気冷蔵庫が普及する前は生活必需品としての氷を提供。電気冷蔵庫の普及後は、袋詰め氷やかき氷原料など多様なニーズに対応しながら生き残りを図った。さらに自社の在庫保管用に建設した冷凍倉庫が拡大し、現在は食品原料や木材、塗料など幅広い保管事業を展開している。近年は倉庫事業が売上の過半を占め、袋詰め氷の価格競争が激化する中で安定収益の柱として成長を続けている。

自家消費型太陽光発電を導入した理由:

ロシア・ウクライナ情勢などを背景に電力コストが1.5倍以上に膨らみ、価格転嫁が困難な中、電力購入量そのものを削減する手段として太陽光発電の導入。以前から導入を検討していたが、建物構造や投資判断のタイミングが合わず実現できなかった。新経営体制への移行と補助金の活用見通しが立ったことで、導入決断へと踏み切った。

今後の展望:

太陽光発電の電気料金削減効果を原動力に、今後は商品やサービスへの付加価値創出を目指す。災害時には蓄電池を活用して地域への電力供給を可能にし、100年以上続く地元企業として社会貢献も強化する方針。さらに2023年に、株式譲渡により参画した「Tsukagoshiグループ」の物流ネットワークを生かし、冷凍専用設備の拡充など新たな事業構想にも取り組む考え。冷凍配送にも注力することで、これまでにない運送・保管の一体的サービスを提供していく見通しを持つ。

製氷事業・冷蔵倉庫事業|武州製氷株式会社

「電気料金の高騰が続くなかで、早期に太陽光発電を稼働させることができた点は、経営面でも大きな助けとなりましたね。」

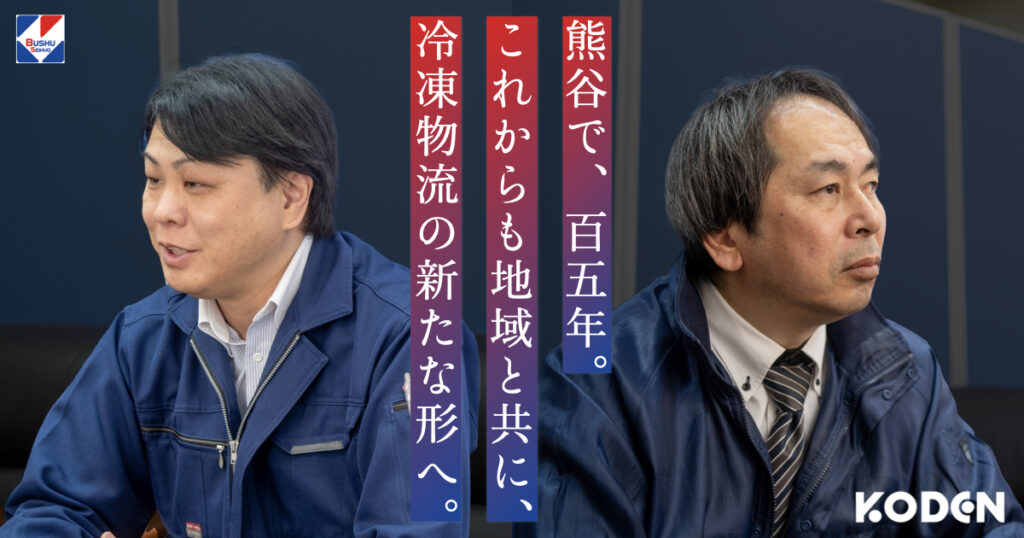

創業から100年以上、氷の製造と倉庫事業の二本柱で地域のコールドチェーンを支えてきた武州製氷株式会社様。2023年にはTsukagoshiグループに参画し、老舗企業の強みである「冷却技術とノウハウ」にグループの物流ネットワークを結集することで、新たな成長戦略を描いています。

同社では、2025年1月に自家消費型太陽光発電システムを導入。検討開始当初の主な目的は、高騰する電気代対策でしたが、災害時における地域連携を強化するために蓄電池やEVもあわせて導入しました。停電時には地域への電力供給も視野に入れたこの取り組みは、長年培ってきた地域密着の姿勢をさらに深化させるものとなっています。

今回、熊谷営業所所長の榊様、課長補佐の羽切様にインタビューを実施。太陽光発電システムの導入に至る背景や施工のプロセス、そして今後の事業展望など、詳しいお話を伺いました。

武州製氷株式会社の事業について

――― 御社の事業内容について教えていただけますでしょうか?

羽切様:武州製氷株式会社は、大正9年(1920年)に熊谷市で製氷会社として創業しました。2023年に株式譲渡によりTsukagoshiグループに参画し、本社所在地は京都府となりましたが、現在も熊谷の地で製氷事業および倉庫事業を継続しております。

製氷事業では、主にスーパー・ストア等で市販されている「袋詰氷」を中心に製造しています。また市販用以外にも、お祭りなどで使用されるかき氷の原料や、アイスクリームメーカーが製造するかき氷製品の原料など多様な用途に対応しております。

冷蔵倉庫事業は、スーパーマーケットなどで販売されている一般的な市販冷凍食品を保管するのではなく、主にお惣菜の原料となる食材などをお預かりしています。その他、木材(冷蔵保管により反りを防止できる)や塗料、インクなど、お客様のニーズに合わせて幅広く対応しています。

———貴社は100年以上続く老舗企業ですが、創業当時はどのような事業を行っていたのでしょうか?

当社は社名からも分かるように、製氷会社として創業されました。当時は、家庭用の電気冷蔵庫が普及していなかったため、生活必需品として「冷蔵庫に入れる氷」の製造販売を行っていたと聞いています。

また、冬場には氷の需要が低下するため、売上確保を目的としてアイススケートリンク事業も手掛けていたそうです。製氷会社が冬の事業としてスケート場を運営するのは当時珍しくなかったようですね。

しかし、電気冷蔵庫が普及し、家庭で氷を作ることが一般的になると、製氷業界を取り巻く環境は厳しくなっていきました。そのような中でも、袋詰め氷(スーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売される製品)への需要が高まり、当社も袋詰め氷の製造を本格化させました。

さらに、アイスクリームメーカーへの原料提供など、取り扱う製品の幅を広げてまいりました。

———倉庫事業はいつ頃から開始されたのでしょうか?

昭和47年(1972年)頃に、都市開発に伴う立ち退き依頼を受けて、現在の場所に拠点を移転しました。その際、自社で製造した氷の在庫を保管する目的で冷凍倉庫を併設しました。これが現在展開している倉庫事業の原点です。

当初は自社の氷だけを保管していましたが、次第に食品メーカーなどから原料・素材を冷凍保管するニーズが拡大します。先述のとおり、今では木材や塗料、インクなど一般的なイメージでは少し珍しいものも含めて、「お客様のニーズに合わせた幅広い保管サービス」を提供できるまでに成長しています。

———木材や塗料なども保管されているのは意外でした。後発的に参入された倉庫業が拡大した要因は何でしょうか?

電気冷蔵庫の登場から更に時を経て、家庭用冷凍庫で氷を作るのが容易になりました。市販されている氷は「生活必需品」から「贅沢品」へ変わり需要の拡大が望めなくなったんです。対照的に冷凍冷蔵倉庫は、少子高齢化に伴いコールドチェーンの重要性が高まるにつれて需要が年々高まってきています。

かつては製氷事業が売上の6割を占めていましたが、現在では逆転し、倉庫事業が6割、製氷事業が4割程度となっています。

コールドチェーン

低温管理が必要な商品を生産拠点から消費者に届けるまで、所定の温度(低温、冷蔵、冷凍)を保ったまま管理し、流通させる仕組み。

———当初は氷を保管する目的で建てた倉庫が、時を経て「事業の多角化」の大きな柱になったわけですね

そうですね。袋詰め氷の需要に過度に依存しないためにも、倉庫事業の拡大による安定経営は重要だと考えています。その意味でも、Tsukagoshiグループに参画(2023年に100%の株式を譲渡)したことは基盤の強化に寄与しています。

当社は「製氷事業で培った冷却技術とノウハウ」と「Tsukagoshiグループとしての物流ネットワーク」を活かし、競合他社との差別化を図りながら、バランスの良い収益体制を整えています。

———榊様は、もともと塚腰運送様に在籍されていたと伺っています。運送業をされていた塚腰運送様が、武州製氷様の冷凍倉庫を活用することで得られた強みはありますか。

榊様:Tsukagoshiグループでは以前から倉庫事業も手掛けていましたが、実は冷凍倉庫は保有していませんでした。そのため、冷凍倉庫の保有に大きな関心がありました。

また、グループとしてメーカー(製造業の事業部門)がなかったこともあり、武州製氷のような製氷事業を新しい分野として取り入れられることは、大きなメリットだったと考えています。

———事業を分散してリスクを下げると同時に、製氷という製造部門もグループ入りしたということですね。

そうですね。さらに、先ほど羽切からもお話したとおり、ECの拡大に伴い通常の物流量が爆発的に増えている反面、大手物流企業はあまり冷凍倉庫を新設していない現状があります。

冷凍倉庫は建設や維持コストが高く、耐用年数も通常の倉庫に比べて短いことが大きな要因だと想像しています。

———参入障壁の高い領域で、運送と製氷の両方を持つ強みをさらに発揮できそうですね。

おっしゃるとおりですが、現状ではまだ「冷凍専用トラックがない」「他拠点が冷凍倉庫でない」などの課題があり、倉庫と運送をすぐに完全連携できているわけではありません。

今後、ほかの営業所も冷凍設備に対応できれば、拠点間輸送などで大きな強みを発揮できるかもしれませんね。

———冷凍食品の配送に関しては、詳しくお聞かせいただけますか?

当社の場合、お取引先企業から荷物を預かり、指定先へ仕分けして配送するというBtoBモデルが中心です。

小売向けとなると全国展開が必要ですが、コスト面の理由から、基本的には地域ごとの地産地消型を採用しています。たとえば、関東向けの製品であれば当社が製造・配送し、東北向けであれば東北の拠点で製造・配送するといった形です。

———コスト面といえば、冷凍倉庫の運用における電力費は大きな課題ですね。

そうなんです。冷凍設備の稼働には多大な電力を要するため、電気代は我々にとって常に大きなテーマです。実は太陽光発電の導入を検討したのも、こうした電力コストの課題に対処するためでした。

自家消費型太陽光発電システム(698.61kW)導入のきっかけ・理由

———今回、太陽光発電を導入された経緯を教えていただけますか。

榊様:やはり、もっとも大きなきっかけは「電気代の高騰」です。製氷事業では水を氷に変える際に多大な電力を使用しますし、冷凍倉庫も24時間365日稼働しているため、どちらも大きな電力を必要とします。

近年の電気料金上昇、特にロシア・ウクライナ情勢の影響でエネルギー価格が高騰し、電気代は以前の1.5倍以上になりました。これは経営上の負担が非常に大きく、しかも業界の構造上、このコスト増をそのまま製品の販売価格に転嫁するのは難しい。そこで、太陽光発電で電力購入量そのものを減らす以外に方法がないと考えました。

羽切様:実はこれまでにも太陽光の導入を何度か検討していました。しかし、建物の構造面や投資判断のタイミングなどの問題で踏み切れずにいたんです。ところが、新しい経営体制となり、「もう導入するしかない」と判断できる状況に変わりました。

さらに、国や自治体の補助金制度を活用できる見通しが立ったことも、決断の後押しになりました。

———物流業界にいらっしゃった榊様にとって、これまでの電気代や再エネへの認識とは大きく違いましたか?

榊様:私はもともと、電気代ほとんど意識せずに済む営業所にいたんですよ。ところが、こちらに来て文字通り桁違いの電気代に驚きました。

一方で、倉庫業界全体を見ても、高度経済成長期やバブル期に建設した倉庫を建て替えるケースが増えており、新築する際には太陽光発電システムの導入がすでに、ほとんど必須に近いと聞いています。とりわけ、冷蔵・冷凍倉庫であれば必要性はさらに高まりますね。

今回、当社が太陽光発電を設置した建物は新築倉庫ではありませんが、新経営陣になったタイミングで「電気代がこれ以上上がり続ければ収益的に難しい」という危機感が高まり、導入が決断されました。

蓄電池とEV(電気自動車)

———今回は、発電設備と同時に蓄電池やEVも導入されています。その経緯も教えていただけますか?

災害時における地域連携を強化するためです。近年、災害への関心は世代を超え広がっていると考えています。

会社法人としても地域災害が起こった際に近隣住民への電気供給などができればと考えて、自治会と災害協定を締結しました。停電時には蓄電池を活用し、地域の皆さまへ生活に欠かせない電力を供給できる体制を整えました。

恒電社を選んだ理由

———恒電社を知ったきっかけと、選んでいただいた理由を教えていただけますか?

榊様:今回、太陽光発電システム導入のご提案を複数の業者からいただいていたなか、ちょうどタイミングよく金融機関のご担当者様から恒電社をご紹介いただきました。

提案書や見積書を比較する過程で、恒電社様の提案は非常に分かりやすく、担当者の方の説明も丁寧だったため、「ここなら信頼できる」と感じたのが大きな決め手です。

費用面でも工事費・メンテナンス費などを含め、納得できる条件が提示されました。その結果、導入の意思決定まで非常にスムーズに進みました。

当社として「可能な限り多くのパネルを設置し、電力コストを削減したい」という希望がありましたが、恒電社は補助金の適用可否や蓄電池の有無など、複数のパターンで具体的に試算してくれました。

そうした包括的な提案により、導入後のイメージが明確になり、導入を決断するうえで大きな後押しとなりましたね。

ご導入後のご感想と満足度

―――ご導入後の率直なご感想と満足度、その理由をお話しいただけますでしょうか?

施工品質・施工管理面

工事期間中は天候にも恵まれ、当初の予定よりも早く施工が完了しました。

工程管理がしっかりしていたことに加え、役所への申請や許可手続きもスムーズだったため、当初2か月ほど見込んでいたスケジュールが大幅に短縮。電気料金の高騰が続くなかで、早期に太陽光発電を稼働させることができた点は、経営面でも大きな助けとなりましたね。

スタッフ対応面

不満はまったくなかったです。営業担当の阿部さん、施工管理担当の蛎崎さん・大金さんは非常に丁寧できめ細かなフォローをしてくれたので、安心して任せられましたね。

稼働後の発電量や削減効果について

2024年12月にシステムを稼働させた当初は冬期で、もともと電力使用量が少なかったため、正直まだ大きな効果を実感しているわけではありません。

ただし、日照時間が短い状況にもかかわらず、日中の第一変電所における電力需要の85%以上を太陽光でまかなえているのは大きな手応えです。

今後、電力需要が高まる夏季の繁忙期にどれだけ発電量が増え、電気料金削減に寄与するのか、非常に楽しみにしています。

今後の事業展望

———最後に、今後の展望についてお聞かせいただけますか?

羽切様:今回の太陽光発電設備の導入は電気料金の削減を主な目的としたものですが、将来的には商品やサービスに付加価値をもたらす取り組みになると考えています。結果として、それが企業価値の向上にもつながるはずです。

また、先ほど災害協定の話もありましたが、熊谷の地で100年以上にわたり事業を続けてきた当社として、これからも地域と共に発展していきたいと考えています。

榊様:武州製氷株式会社はTsukagoshiグループに加わったことで、大手物流企業とは異なる形で冷凍物流に参画できるポテンシャルを感じています。現時点では、まだ公にできない計画もございますが、事業展開について様々な構想を練っているところですので、今後ともご注目いただけますと幸いです。

———私どもも、ぜひ末永くお付き合いさせていただければと思います。何かお力になれることがございましたら、いつでもお声がけください。本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー・執筆・写真